Kunst als Ventil für starke Gefühle 2002-2021 – Wenn Bilder schreien!

2. August 2025

Liebe*r Couchgalerie-Besucher*in!

Kunst als Ventil für starke Gefühle. Wenn Bilder schreien – dann schreien Sie nicht nur durch den offenen Mund, sondern durch Farbe, Form, Spannung – durch das, was nicht mehr innen bleiben konnte. Zwischen 2002 und 2021 sind in meinem kunsttherapeutischen Prozess und darüber hinaus immer wieder Schreibilder entstanden. Sie zeigen nicht das Schreien über etwas, sondern das Schreien selbst – als Ausdruck von Wut, Angst, Schmerz, Überforderung oder existenzieller Wucht.

Dieser Beitrag ist der erste Teil einer dreiteiligen Serie über Kunst als Ventil für starke Gefühle und „offene Münder“ Du findest hier Werke, in denen der Schrei sichtbar wird: als Aufstand, als Überdruck, als Reaktion auf zu viel, zu nah, zu spät.

Die Leidenden – ein Schrei im Kreis (2002)

Dieses Bild aus der Zeit der Frauenmandalas versammelt zwölf Ausdrucksformen menschlichen Leidens im goldenen Kreis – Trauer, Wut, Erschöpfung, Isolation, Angst, Ohnmacht. In der Mitte: eine Frau mit lilafarbenem Schleier, die den Finger auf die Lippen legt – ein stilles „Psst“, das zur Achtsamkeit oder zum Innehalten auffordert. Ihre grünen Augen blicken direkt heraus aus dem Mandala, ruhig, mitfühlend, wissend.

Viele Figuren am Rand erinnern an bekannte Bilder: Der schreiende Mund, die klammernde Umarmung, das Gesicht hinter Gitterstäben – sie sind nicht frei erfunden, sondern visuelle Zitate, bewusst gewählt und transformiert. Besonders spürbar sind die Anleihen bei Edvard Munch, dem großen Schrei-Maler der Kunstgeschichte. Doch während Munchs Schrei sich in einem einzelnen, ikonischen Moment entlädt, zeigt dieses Bild das kollektive Leiden – in Variationen, Stimmungen, Körperhaltungen. Ein Kreis der Verwundbarkeit, gehalten vom goldenen Rahmen und dem zentralen Blick, der sagt: Ich sehe euch. Ich bin bei euch. Schweigen ist nicht Verdrängung, sondern ein Raum für Mitgefühl.

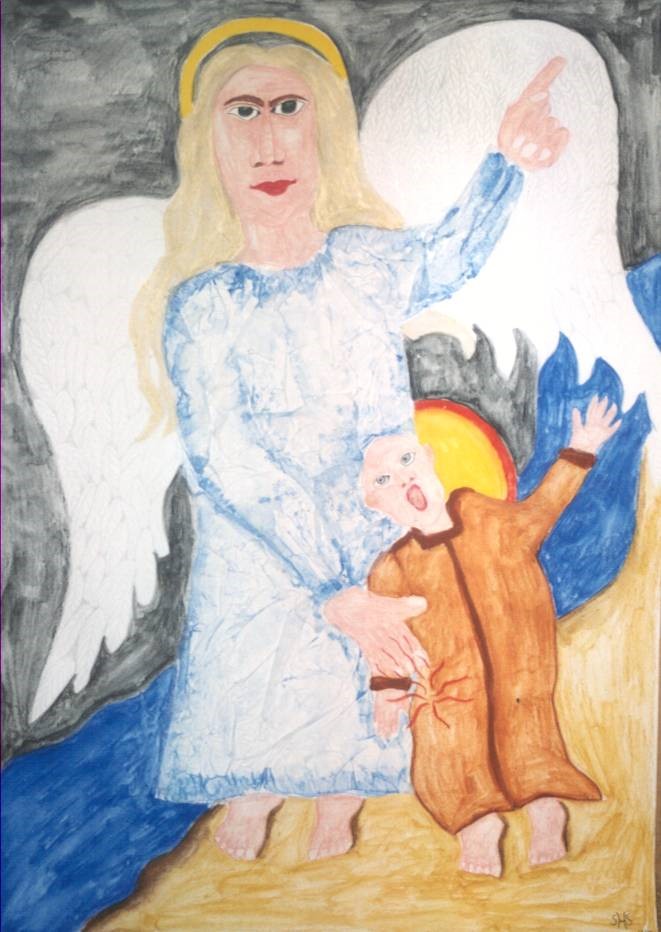

Jakob und der Engel – Schrei zwischen Segen und Schmerz (2002)

Die biblische Geschichte von Jakob (Genesis 32,23–33) erzählt von einem nächtlichen Ringen: Kurz vor der Wiederbegegnung mit seinem Bruder Esau kämpft Jakob mit einem geheimnisvollen Mann – ein Engel oder Gott selbst. Jakob lässt ihn nicht los und verlangt einen Segen. Der Engel verwundet ihn an der Hüfte, segnet ihn jedoch und gibt ihm einen neuen Namen: Israel – der mit Gott gerungen hat.

Im Bild erscheint der Engel als übergroße, schützende Gestalt mit goldener Aura und mächtigen Flügeln. Jakob, klein dargestellt, wird an der Seite gepackt – das Rot markiert die Verletzung, die nicht sichtbar ist, aber zeichnet. Der Schrei, der sich aus seinem Gesicht löst, ist schmerzlich und existenziell. Obwohl Jakob in der biblischen Erzählung ein erwachsener Mann ist, wirkt er hier kindlich. Vielleicht zeigt das seine innere Verfassung in diesem Moment: verletzlich, ausgeliefert, zutiefst bedürftig nach Sinn, nach Halt, nach Zusage. Der Schrei ist nicht nur Ausdruck des Schmerzes, sondern auch des Beharrens: „Ich lasse dich nicht los.“ Der Engel weist mit der anderen Hand nach oben – als gebe es einen Weg jenseits des Kampfes, aber ohne diesen Kampf nicht zu erreichen.

Das Bild entstand im Rahmen eines kunsttherapeutischen Prozesses, in dem sich mehrere Motive aus biblischen Geschichten verdichteten und neu interpretiert wurden.

Zwischen Ekstase und Fall – das Maßlose im Moment der Selbstüberschätzung (2003)

Vor einem nächtlichen Sternenhimmel ragt ein mächtiger Baum mit kräftiger Rinde und weit verzweigter Krone empor. Davor greift eine überdimensionale Hand nach einer nackten geflügelten Figur, deren Körper kopfüber auf einen Steinhaufen zusteuert. Die Figur wirkt weiblich, ihr Mund ist weit geöffnet, die Augen aufgerissen – zwischen Schock und Ausgeliefertsein.

Das Bild thematisiert den Moment des Kontrollverlusts, in dem Begehren und Absturz ineinander fallen. Die geflügelte Gestalt steht für Selbstüberschätzung, für das Streben nach Höhe, Freiheit oder Ekstase – und gleichzeitig für die Unfähigkeit, die eigene Grenze zu erkennen. Die große Hand könnte eine übergeordnete Macht symbolisieren: Schicksal, Realität, Konsequenz. Der offene Mund wird zum Ausdruck maßloser Gier, aber auch des Entsetzens über den eigenen Fall. Es ist ein Bild zwischen Flug und Fall, zwischen Hybris und dem harten Aufprall auf dem Boden der Tatsachen.

Das Bild entstand 2003 in einer Bilderreihe während eines kunsttherapeutischen Prozesses.

Kampfschrei – Im Feuer der Entscheidung (2003)

Die Frau mit flammendem Haar steht im Zentrum dieses Bildes – aufrecht, barfuß, mit erhobenem Schwert und einem zum Schrei geöffneten Mund. Es ist kein Schrei der Angst, sondern ein Kampfschrei, wie beim Karate: entschlossen, fokussiert, unaufhaltsam. Ihr Haar ist Feuer – Ausdruck reiner Wut, klarer Entschiedenheit. Ihr Gesicht ist geteilt, halb Maske, halb Mensch – als würde sie zwischen Rollen oder Zuständen stehen. Das Schwert, obwohl klein, leuchtet hell – es ist nicht die Größe der Waffe, sondern ihre Strahlkraft, die zählt.

Der Tod steht hinter ihr, freundlich-fast väterlich, eine Hand auf dem Haupt des Mannes gelegt, der am Boden kniet. Gelb und Weiß – seine Farben – stehen für Erkenntnis und Ergebung. Er nimmt sein Schicksal an, beugt sich. Die Verbindung der drei Figuren ist intensiv: Der Tod verbindet, nicht trennt. Die Frau wird ihn töten – und er weiß: Es ist gerecht. In dieser Szene steckt keine Gnade, aber Klarheit. Der Schrei ist der Wendepunkt – eine Entscheidung, geboren aus Feuer, Wut und innerer Notwendigkeit.

Im Bann der Seeungeheuer – Begegnung mit dem Inneren Drachen (2018)

Dieses Bild zeigt einen Matrosen in gestreiftem Hemd, tätowiert mit dem Schriftzug „Mama“, der mit offenem Mund und staunendem Blick einer gewaltigen Seeschlange gegenübersteht. Die grüne Kreatur – eine Mischung aus Drache und Meereswesen – scheint ihn direkt anzusehen. Im Vordergrund fährt ein kleines Piratenschiff durch die Wellen. Die Perspektive wirkt verschoben: Der Mensch riesig, das Schiff klein – wie in einer inneren Fantasiewelt.

Entstanden ist das Bild in einer Zeit, in der ich intensiv Hörbücher von Robin Hobb gehört habe – besonders Das Geheimnis der Seelenschiffe – Die Händlerin und weitere Bände der Reihe. Die Geschichten von lebenden Schiffen, Meeresungeheuern und inneren Wandlungen haben mich tief beschäftigt. Beim Malen hörte ich weiter, tauchte ganz ein in diese Welt. Der Schrei des Matrosen ist für mich kein panisches Ausrufen, sondern der Moment, in dem man dem Unbekannten direkt begegnet – dem Drachen, dem eigenen Schatten. Vielleicht male ich mich selbst – oder das, was sich in mir aufbäumt, wenn ich auf etwas treffe, das größer ist als ich.

Schrei unter Druck – Wenn das Monster im Nacken sitzt (2018)

Dieses Bild gehört zur Serie #ES, in der die vielbegabte Gliederpuppe zur Projektionsfläche innerer Zustände wird. Die Puppe steht frontal im Bild – starr, hilflos, der Mund aufgerissen zu einem stummen Schrei. Doch der Blick fällt sofort auf das violette, zähnefletschende Monster, das sich bedrohlich über sie wölbt: wütend, drängend, zu nah.

Das Monster wirkt kindlich gezeichnet, fast plüschig – doch seine Nähe macht es übermächtig. Es steht für eine innere Stimme oder Bedrohung, die nicht greifbar, aber spürbar ist. Angst, Druck, Überforderung – die Gefahr im Nacken. Der Schrei der Figur ist nicht laut, sondern wie eingefroren. Es ist der Moment, in dem man nicht mehr kann, aber noch funktionieren muss. Ein Bild für das innere Erleben von Bedrohung – in einem Ton, der niemanden erreicht.

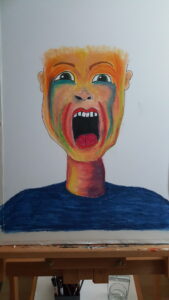

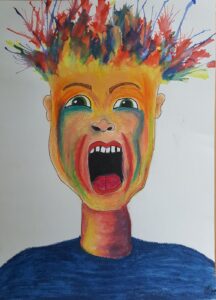

Hirnschrei – Wenn das Innen explodiert (2018)

Das expressive Bild aus dem Jahr 2018 zeigt ein frontal dargestelltes Gesicht, das in grellen Farben schreiend den Betrachter anschaut. Der weit aufgerissene Mund wirkt wie ein schwarzes Loch – ein Abgrund, aus dem ein wortloser Schrei herausbricht. Tränenartige Farbspuren ziehen sich über die Wangen, während aus dem Kopf feurige Farbsalven nach oben schießen – wie eine Explosion von Gedanken, Emotionen, Impulsen. Die Augen sind geweitet, starren ins Leere – erschrocken, panisch, überfordert.

Die Darstellung wirkt wie eine bildgewordene Überreizung: zu viel Input, zu wenig Filter. Vielleicht Wut, Verzweiflung, vielleicht auch ein Versuch, sich Gehör zu verschaffen in einer Welt, die zu laut, zu schnell, zu fordernd ist. Die Farbigkeit des Gesichts ist unnatürlich bunt – fast kindlich – und wirkt gerade dadurch verstörend. Der Titel „Hirnschrei“ passt: Der Druck entlädt sich nicht nur durch den Mund, sondern scheint direkt aus dem Gehirn zu explodieren – ein stiller, visueller Aufschrei gegen das Zuviel im Inneren.

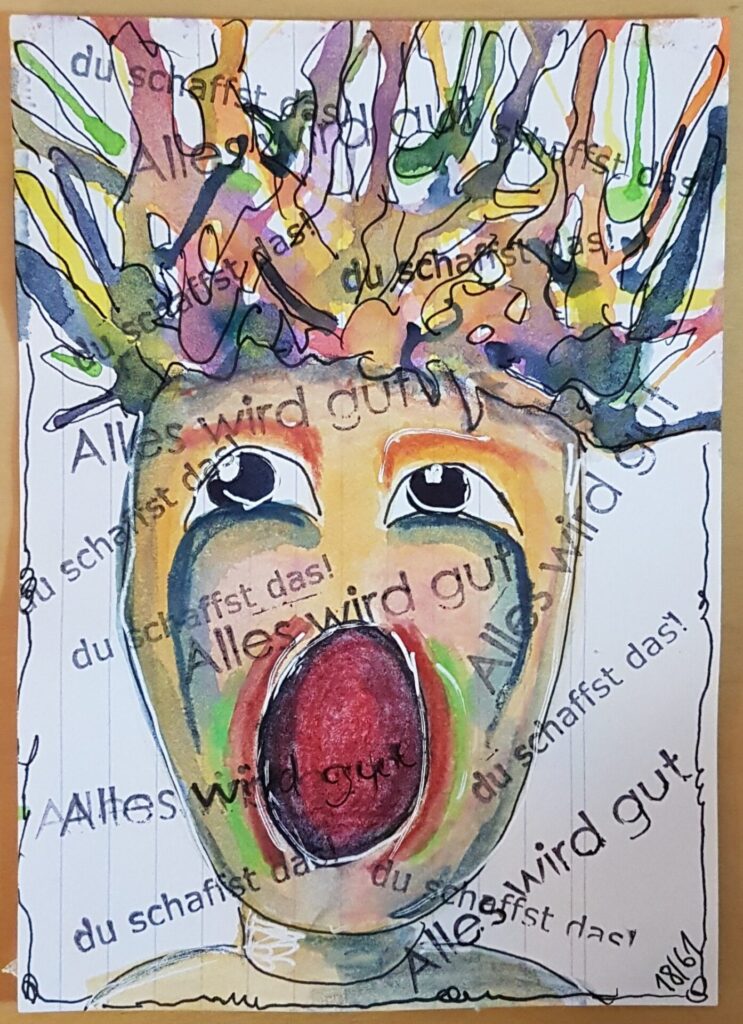

„Alles wird gut“ – Der Schrei hinter den Botschaften (2019)

Diese spätere Variante des Hirnschreis stammt aus der Serie #ES, in der die vielbegabte Gliederpuppe zentrale Ausdrucksfigur ist. Wieder ist der Mund weit aufgerissen, die Augen starren – doch diesmal überlagern sich Emotion und Sprache auf fast schon ironische Weise: „Alles wird gut“, „Du schaffst das!“ – diese vermeintlich tröstenden Sätze sind wie Stempel über das ganze Gesicht verteilt, bis sie zu einer Art Lärm werden.

Was auf den ersten Blick bunt und motivierend wirken könnte, entlarvt sich schnell als Überforderung. Die Farben spritzen aus dem Kopf, wie Gedanken, die keinen Halt mehr finden. Die Worte helfen nicht – sie drängen sich auf, übertönen das Eigentliche. #ES 18/100 schreit nicht gegen das Leid, sondern gegen den Trost, der nicht passt. Ein stiller Aufschrei gegen das Zuviel an Aufmunterung, wenn eigentlich ein Innehalten nötig wäre.

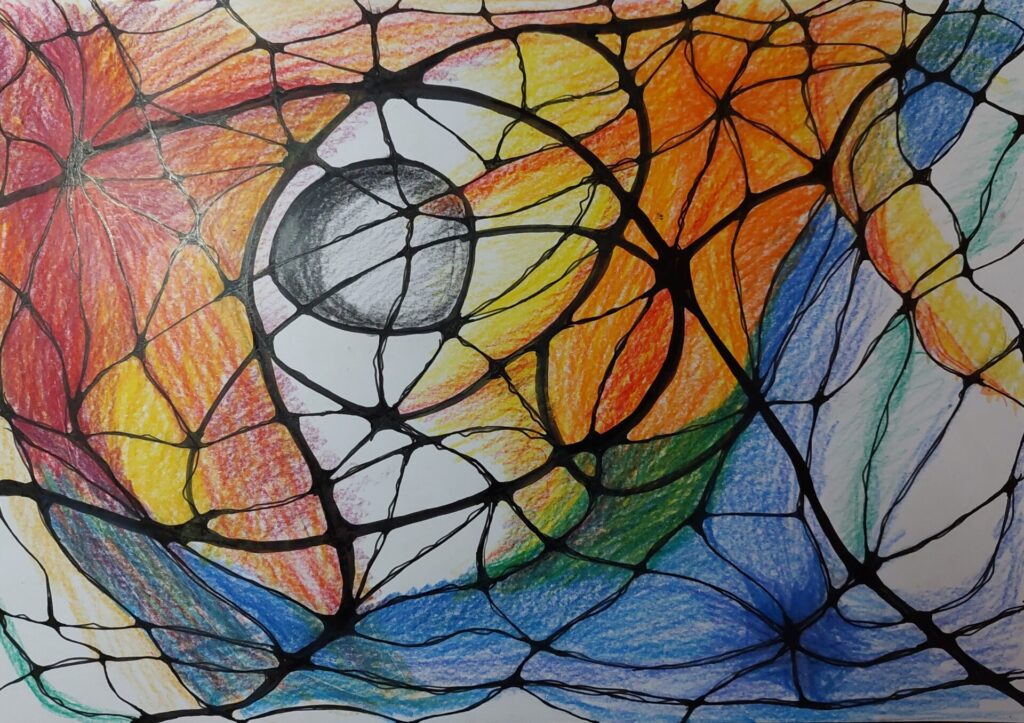

Der neurographische Schrei – Schrei nach Sicherheit (2021)

In diesem neurographischen Bild aus dem Jahr 2021 entfaltet sich eine vibrierende Struktur aus organischen Linien und farbintensiven Flächen. Die schwarze, netzartige Linienführung scheint ein energetisches System zu durchziehen, das sich in alle Richtungen ausdehnt. Zwischen den leuchtenden Farben – Rot, Gelb, Orange, Grün, Blau – lässt sich ein rundes Zentrum erkennen, das wie ein Auge oder Mund wirkt, eingebettet in ein pulsierendes Feld.

Das Bild wirkt wie ein abstrahiertes Gesicht – oder genauer: wie ein Ausdruck, der sich aus Energie entlädt. Der runde, dunkle Kreis in der Mitte zieht den Blick an wie eine Pupille oder ein geöffnetes, schreiendes Maul. Die farbigen Zonen wirken wie aufgeladen – voller Spannung, Lust, Wucht. Die Neurographik-Technik bringt hier eine innere Bewegung zum Ausdruck: Das Unkontrollierte, das Emotionale, das körperlich Reagierende sucht sich Bahn, durchbricht Strukturen, wird sichtbar. Es geht um Entladung – nicht in einem dramatischen Absturz wie im ersten Bild, sondern als inneres Beben, das sich in Form und Farbe entwirrt. Ein Ausdruck zwischen Ekstase, Überreizung und dem Drang nach Auflösung.

Mehr zum Thema Neurographik: Neurographik im Selbsttest 2019-2021: Chancen, Grenzen und ehrliche Einblicke

Gruseln im Wald – das Dunkle sichtbar machen (2021)

Diese Serie entstand direkt im Wald – fotografiert mit dem Handy, dann digital übermalt. Herausgekommen sind unheimliche Mischwesen, die irgendwo zwischen Kinderbuch-Albtraum und Horrorcomic schweben: ein fauchendes Höllenkaninchen mit rot glühenden Ohren und Reißzähnen, ein wahnsinniger Gartenzwerg mit Krallenhänden hinter einem Zaun, ein bleicher Schreikrabbler, der sich aus dem Unterholz hervorwälzt, eine schreiende Wurzelgestalt mit wirren Armen – und ein Lebkuchenmann mit erschrockener Miene, der sich hinter einem Baum zu verstecken versucht, aber gerade von einem weißen Geisterwesen entdeckt wird.

Die Motive sind grotesk, überzeichnet, verspielt – und doch trifft jede Figur einen Nerv. Es sind Gestalten, wie sie in dunklen Kindheitsängsten auftauchen, vielleicht auch in überreizten Gedankenräumen von Erwachsenen. Der Wald wird zur Projektionsfläche für das Unbewusste: Dort, wo Äste und Schatten sich überlagern, erscheinen Fratzen, Bedrohungen, Stimmen. Der Schrei – ob aufgerissen wie beim Krabbler, im bleckenden Maul des Hasen oder in der aufgerissenen Wurzelvisage – zieht sich als Motiv durch die Serie. Ein Aufschrei aus dem Unterholz, der sagt: Ich bin da. Ich bin gesehen. Ich bin dein Schatten.

Mund auf im Wald – zwischen Ausdruck und Bedrohung (2021)

Dieses Bild aus der Serie #malenimwald (2021) zeigt ein überzeichnetes, fast comicartiges Gesicht mit weit geöffnetem Mund, grünen Augen und stark betonten Konturen. Die Figur scheint aus einem Baumstamm zu wachsen – halb Mensch, halb Naturwesen. Doch der zentrale Ausdruck – ein übergroßer, offener Mund – wird plötzlich doppeldeutig: Ist es Staunen? Trotz? Oder ein lautloser Schrei?

Erst beim zweiten Blick fällt die dunkle Figur im linken Bildrand auf – ein Schatten mit glühenden Augen, versteckt zwischen den Linien der Bäume. Der „Verfolger“ bringt eine bedrohliche Dimension ins Bild. Er ist nicht im Vordergrund, aber er ist da – beobachtend, lauernd. Der Wald, ursprünglich Ort der Kreativität und Freiheit, bekommt Risse. Die Szene wird zur inneren Landschaft: ein Spiel mit Angst, Ausdruck und der Frage, wer da eigentlich zuschaut, wenn wir uns zeigen.

Liebe*r Couchgalerie-Besucher*in!

Dies ist der erste Teil einer dreiteiligen Reihe über Kunst als Ventil für starke Gefühle und „offene Münder“ in meiner künstlerischen Arbeit. In den kommenden Beiträgen wird es um all das gehen, wofür man den Mund (auch) aufmacht: Staunen, Singen, Essen, Fangen, Rufen – sowie um vier Skulpturen mit offenem Mund. Und schließlich folgt ein eigener Beitrag zu den Schreibildern, die mithilfe von KI entstanden sind.

Der Schrei bleibt – doch er verändert sich. Mal laut, mal stumm, mal fremd, mal ganz nah.

Wow. Extrem beeindruckend und berührend.

Liebe Christine,

oh – vielen Dank!!!

Herzliche Grüße

Silke