Mund auf – Schreibilder mit KI (2024-2025)

10. August 2025

Liebe*r Couchgalerie-Besucher*in!

Dies ist der vierte Teil meiner Serie über „offene Münder“. In den bisherigen Beiträgen hast du Schreibilder, stille Skulpturen und leise wie laute Malereien kennengelernt. Heute richtet sich der Blick auf den Schrei in KI-Bildern – übersteigert, entmenschlicht, neu erfunden.

Die hier gezeigten Werke, entstanden zwischen 2024 und heute, erforschen den offenen Mund in vielen Facetten: wütend, befreiend, mechanisch, erschöpft, gefangen, geborgen. Sie stellen die Frage:

Was passiert, wenn eine Maschine den Schrei malt? Bleibt er menschlich? Wird er überhöht, entstellt, verallgemeinert?

Wir sehen Urschreie und groteske Stillleben, kollektive Entfremdung und persönliche Befreiung, offene Münder zwischen Protest, Erschöpfung und abstraktem Auflösen.

Mund auf – Schreibilder mit KI: Zwischen Wut, Befreiung und Erstarren

Emotionale Entgleisung oder der Moment der Erkenntnis im Digitalzeitalter (2024)

Der Mann im Bild schreit – weit aufgerissener Mund, verzerrtes Gesicht, blankes Entsetzen. Ein Urschrei, roh und ungefiltert, als einziger Ausweg aus einer überwältigenden Emotion.Das Smartphone in seiner Hand macht aus dem privaten Moment eine öffentliche Botschaft: Der Schrei wird dokumentiert, gesendet, geteilt – als Anklage, Beweis oder gezielte Eskalation.

Der Mann im Bild schreit – weit aufgerissener Mund, verzerrtes Gesicht, blankes Entsetzen. Ein Urschrei, roh und ungefiltert, als einziger Ausweg aus einer überwältigenden Emotion.Das Smartphone in seiner Hand macht aus dem privaten Moment eine öffentliche Botschaft: Der Schrei wird dokumentiert, gesendet, geteilt – als Anklage, Beweis oder gezielte Eskalation.

Vielleicht ist er auch ein Schrei gegen den Inhalt auf dem Display: die Verschwendung von Lebenszeit, die digitale Überreizung. In jedem Fall ist er nicht mehr nur Ausdruck – er ist Performance.

Schrei in Farbe – Drei Variationen einer Eskalation (2024)

Diese drei KI-Bilder scheinen aus demselben kreativen Atemzug zu stammen – alle in einer kraftvollen, fragmentierten Malweise, voller leuchtender Gelb-, Rot- und Blautöne. Die Szenen sind eingefrorene Momente maximaler Emotion: offen, ungebremst, körperlich. Der Schrei wird hier nicht leise angedeutet, sondern mit aller malerischen Wucht in den Raum geworfen.

Porträt des Aufbruchs: Ein weibliches Gesicht, nach oben gerichtet, der Mund weit geöffnet, die Muskeln angespannt. Die Farben wirken wie zerrissen, als würde die Emotion den Körper sprengen. Dieser Schrei ist persönlich, intim – ein inneres Beben, das nach außen drängt. Ist das Schmerz, Befreiung oder der Moment eines Triumphes? Trägt sie diesen Schrei hinaus in die Welt – oder richtet er sich nach innen, als letzter Widerhall?

Die Läuferin: In voller Bewegung, Arme nach vorne, als wolle sie durch etwas hindurchbrechen. Der Schrei ist hier Teil einer Flucht oder eines Ansturms – energiegeladen, fast filmisch. Läuft sie einem Ziel entgegen – oder vor einer Gefahr davon? Ist ihr Schrei Warnung, Protest oder pure Anstrengung?

Das Kind im Netz: Der Mund aufgerissen in einem Ausdruck, der zwischen Panik und Protest schwankt. Die Linien des Netzes wirken wie ein Gefängnis, das den Schrei dämpfen, aber nicht ersticken kann. Ist es der Schrei nach Hilfe, nach Freiheit, nach Gerechtigkeit? Oder der Aufschrei gegen eine unsichtbare Grenze, die nicht durchbrochen werden kann?

Diese drei Werke zeigen den Schrei als Aufbruch, als Bewegung und als Widerstand – gebündelt in einer Farbexplosion, die keine Ausflüchte lässt. Wie viele Gesichter kann der Schrei haben? Und wann ist er unser Feind, wann unser Verbündeter?

Schrei auf Rädern – Entfremdung im öffentlichen Raum (2024)

Diese beiden Bilder zeigen humanoide Schaufensterpuppen mit weit aufgerissenen Mündern, sitzend in einem Bus. Die Szenen wirken wie eingefrorene Momente eines kollektiven Aufschreis – stumm, aber eindringlich. Die Figuren sind künstlich, hölzern, makellos modelliert, und dennoch scheinen sie emotional aufgeladen: Entsetzen, Angst, Wut? Oder ist es bloß ein programmiertes Echo menschlicher Gefühle?

Gerade durch die Künstlichkeit der Puppen wird der Ausdruck des Schreis hier entlarvend. Der Bus – Sinnbild für Alltag und Routine – wird zum surrealen Schauplatz einer inneren Katastrophe. Der Schrei ist nicht mehr individuell, sondern multipliziert, vervielfacht, mechanisch. Vielleicht geht es um die Überforderung im öffentlichen Raum, um emotionale Abstumpfung oder um das Entsetzen darüber, selbst längst nur noch zu funktionieren. Ein Moment kollektiver Entfremdung – verstummt, aber sichtbar.

„Mach den Mund zu, sonst kommen Fliegen rein!“ (2025)

Ein offener Mund ruft oft Abwehr hervor – besonders, wenn er nicht ästhetisch, nicht kontrolliert, nicht „sinnvoll“ wirkt. In diesem Bild ist der Mund weit geöffnet, fast leblos, als wäre der Ausdruck irgendwo zwischen Schockstarre und Erschöpfung eingefroren. Die Fliegen, die ihn besetzen, erinnern an Verfall, an Stillstand, an das Ausgeliefertsein an äußere Kräfte.

Es ist genau diese Art von Offenheit, die kulturell nicht erwünscht ist: Der offene Mund als Zeichen von Dummheit, Passivität oder gar Tod. Dabei könnte man ihn auch anders lesen: als Zeichen von Aufgeben, von Nicht-Mehr-Können, von einem Moment tiefer Entspannung oder Aufgabe der Kontrolle. Der Ausdruck wirkt „dümmlich“, weil er nicht kämpft, nicht gefallen will. Und genau darin liegt seine Kraft.

In meiner Bildreihe „offene Münder“ interessiert mich dieser Zwischenraum – zwischen Ablehnung und Annahme, zwischen Schutzmechanismus und Loslassen. Was passiert, wenn wir den offenen Mund nicht sofort korrigieren, sondern aushalten? Wenn wir ihn nicht als Mangel, sondern als Zustand anerkennen?

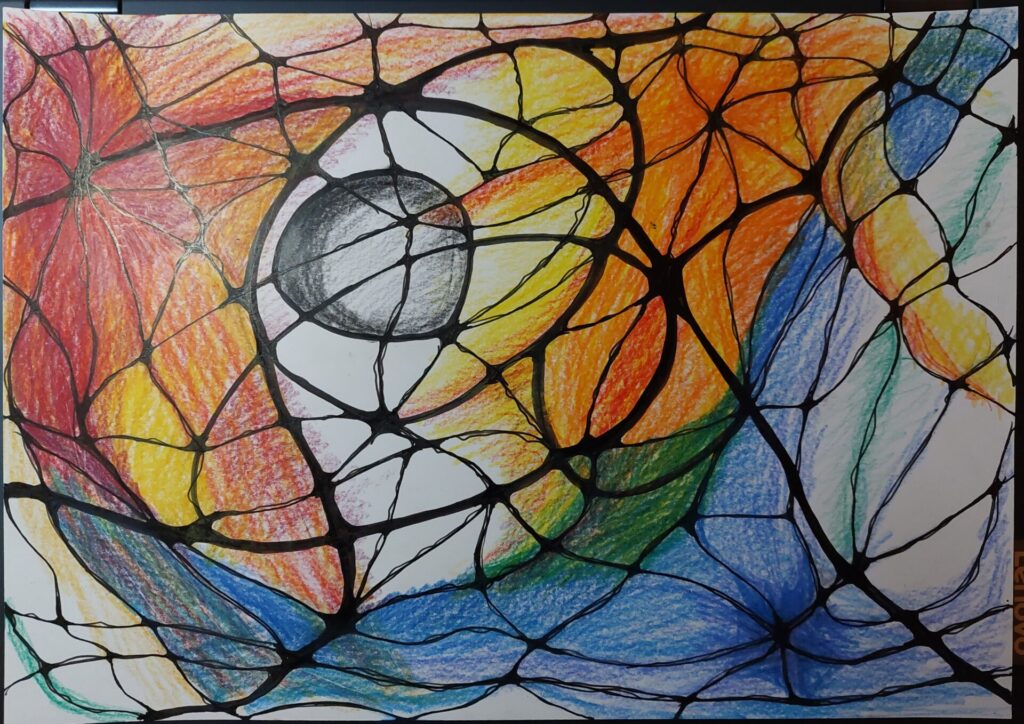

Zwei Schreie im Netz – Sicherheit oder Gefangenschaft? (2021 / 2024)

Beide Bilder zeigen einen Schrei – und beide sind von einem Netz durchzogen. Doch die Bedeutung dieser Netze könnte unterschiedlicher kaum sein.

In der neurographischen Zeichnung von 2021 ist das Netz ein verbindendes Element. Die schwarzen Linien halten die Farbflächen zusammen, geben dem Bild Struktur und Halt. Hier wirkt das Netz fast wie ein Sicherheitsaspekt – es trägt den Schrei, verhindert sein Zerfallen, kanalisiert seine Energie. Der Schrei bleibt abstrakt, eine Bewegung aus Farbe und Form, die keinen klaren Körper braucht.

Im KI-Bild von 2024 dagegen wird das Netz zur Bedrohung. Eine hölzerne, puppenhafte Figur ist darin verstrickt, der Mund weit geöffnet im stummen Protest. Hier schränkt das Netz ein, nimmt Luft und Raum, macht den Schrei selbst zu einem Akt des Widerstands.

So unterschiedlich ihre Bildsprache auch ist, verbindet beide Werke doch eines: Sie zeigen, dass ein Schrei nicht nur vom Gefühl, sondern auch vom Kontext geprägt wird. Ob er sich geborgen fühlt oder gefangen – das Netz entscheidet.

Liebe*r Couchgalerie-Besucher*in!

Der Schrei in diesen KI-Bildern zeigt, dass ein offener Mund weit mehr sein kann als ein einzelner Moment – er wird zum Spiegel unserer Haltung zur Welt und zu uns selbst.

Und auch hier, in der digitalen Übersetzung, bleibt die Frage offen:

Wann ist der Schrei dein Feind – und wann dein Verbündeter?

Mit diesem vierten Beitrag endet meine Serie „Mund auf“ – ein Weg durch Schreibilder, Skulpturen, Malereien und digitale Experimente. Danke, dass du mich begleitet hast, von den leisen bis zu den lauten, von den staunenden bis zu den wütenden offenen Mündern.

Falls du zurückblättern möchtest: Alle Beiträge findest du gesammelt in der Kategorie Mund auf – Schreibilder. Vielleicht entdeckst du dabei noch den einen oder anderen Ausdruck, der dich überrascht, berührt oder herausfordert.

Das Bild was du auch für den Titel benutzt hast finde ich besonders toll. Die Farbihkeit vor allem auch. LG, Christine

Liebe Christine,

danke. Die Farben waren so in dem Malbuch und die Farbfamilie ist einfach schick.

Herzlichst, Silke